Geraldo Mayrink nasceu em Juiz de Fora (MG), em 1942. Começou a carreira em 1960 e ao longo de cinco décadas passou pelas principais publicações do país, como Binômio, Diário de Minas, O Globo, Jornal do Brasil, Manchete, Veja, IstoÉ, Playboy, Afinal, Correio Braziliense, Revista Goodyear, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Época e Diário do Comércio. Tem uma dezena de livros publicados, entre eles “Juscelino” (biografia), Editora Nova Cultural, 1988, “Memorando” (teatro, coautoria com Fernando Moreira Salles), Companhia das Letras, 1993, e “Escuridão ao Meio-dia” (ensaios), Editora Record, 2005. Morreu em 2009, em São Paulo, aos 67 anos.

Geraldo Mayrink, meu pai, era um notório desastrado funcional. Colocava fita VHS de comprido no Panasonic 4 cabeças, pedia chopp no McDonald’s e perguntava se site “tipo internet” pegava lá em casa.

– Pega, pai! Coloca um Bombril em cima do monitor!

Quis o destino, incansável gozador, que ele guardasse em pastas e caixas a maioria dos textos que escreveu ao longo da carreira, o que só pode ter sido uma vingança silenciosa e profética contra tudo o que se anunciava: as mudanças tecnológicas, o estilo “neocon” e a consequente derrocada do modelo clássico de jornalismo.

“It’s the end of the (Microsoft) Word as we know it”, já alertava um ressabiado Michael Stipe.

Passei os últimos anos catalogando e relendo as preciosidades dessas caixas, cerca de novecentos textos escritos entre os anos 1960 e 2000 nas principais Redações do país. Como ele produzia incansavelmente, era comum que na infância eu fosse dormir ao som da máquina de escrever ou acordasse sem que ele tivesse voltado de um fechamento na noite anterior. Também me lembro da aventura que era, ainda criança, visitar as redações e percorrer aquela Disneylândia de Gutenberg e seus maravilhosos brinquedos tipográficos. Nessas ocasiões, sempre que precisava de um respiro para finalizar alguma matéria, meu pai me instruía a percorrer as mesas da Redação arrecadando fundos para investir em guloseimas. As operações me rendiam balas, chicletes, chocolates e, certa vez, um cheque de um milhão de dólares “assinado” pelo Delfim Netto com o qual tentei, despistadamente, comprar uma bicicleta.

Minha pedalada fiscal fracassou, mas aprendi um pouco sobre o senso de humor entre jornalistas, como no caso da repórter que não sabia empregar as vírgulas e recebeu de meu pai um conselho: “Faça o seguinte, minha querida: nesta página você escreve o texto. Nesta outra você põe as vírgulas. Deixa que eu distribuo”.

Esse ímpeto sarcástico alcançava sua plenitude nas noites de sexta-feira, quando os colegas trocavam o tique-taque das máquinas de escrever pelo tintilar dos copos de whisky e aportavam em casa para celebrar fechamentos, pautas, furos e outras exclamações.

Os encontros geravam discussões eufóricas sobre o que acontecia no Brasil e no mundo nos anos 1980 e 1990, uma espécie de “trending topics” da vida analógica cujos risos, danças e aplausos minha irmã e eu ouvíamos do quarto com um misto de espanto – “jornalistas são bem loucos, né?” – e acolhimento. Afinal, ladrão nenhum teria coragem de entrar em casa em noites como aquelas. Segue o baile! O saldo dos folguedos eram eventuais ressacas para os participantes e uma pilha de livros, discos, filmes e revistas deixados pela casa – uma bagunça cultural que soava como abas abertas de um iPad sem senha em um sábado de manhã.

Enquanto os adultos se recuperavam, eu aproveitava para desbravar mais uma rodada de novidades aleatórias, flanando entre filmes do Hitchcock, a Playboy da Isadora Ribeiro e o novo hit de uma banda americana cuja letra, mesmo fazendo Fisk, eu só conseguia acompanhar o refrão, que embala meus maiores devaneios até hoje.

“And I feel fine!”

Gustavo Mayrink, editor

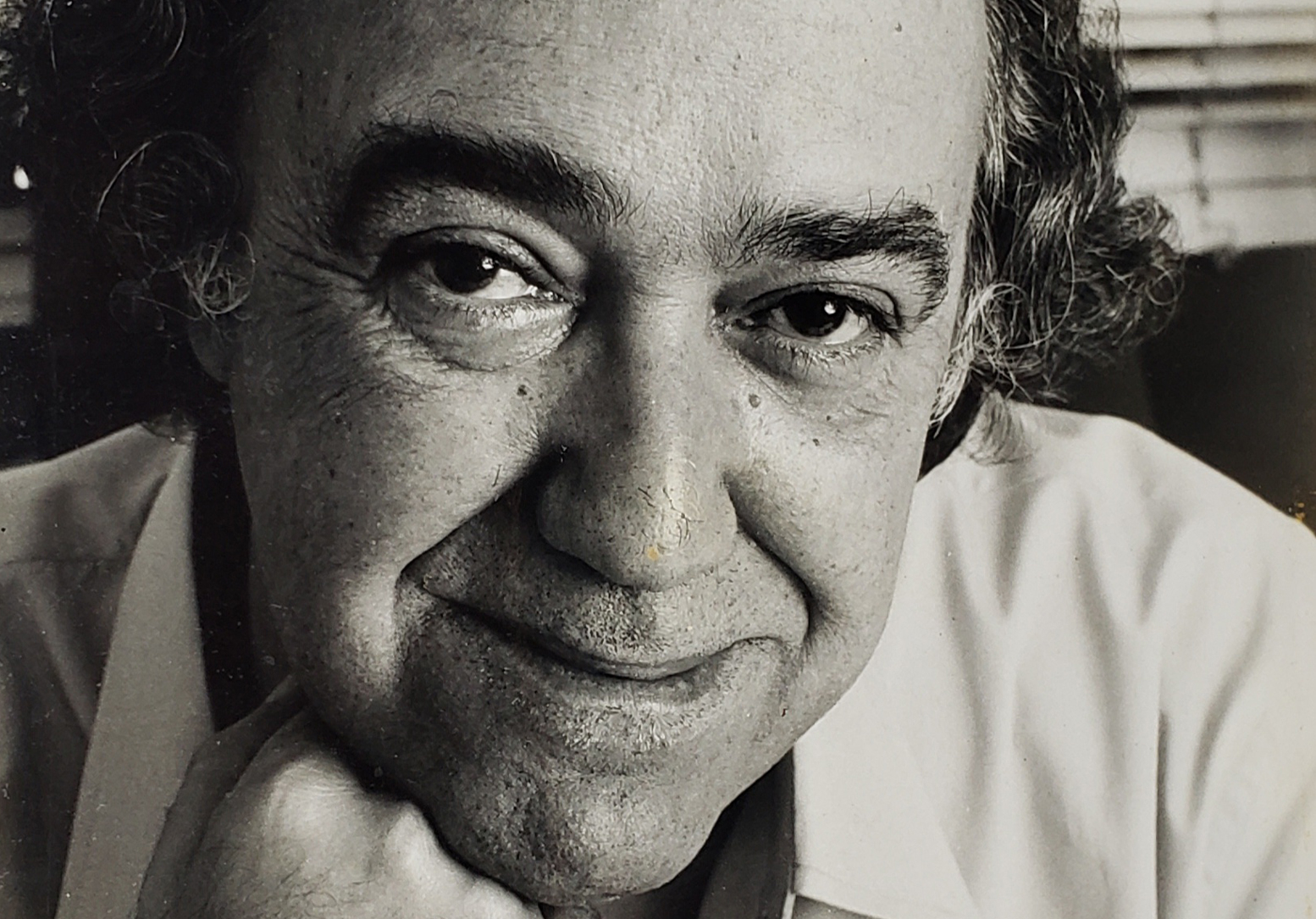

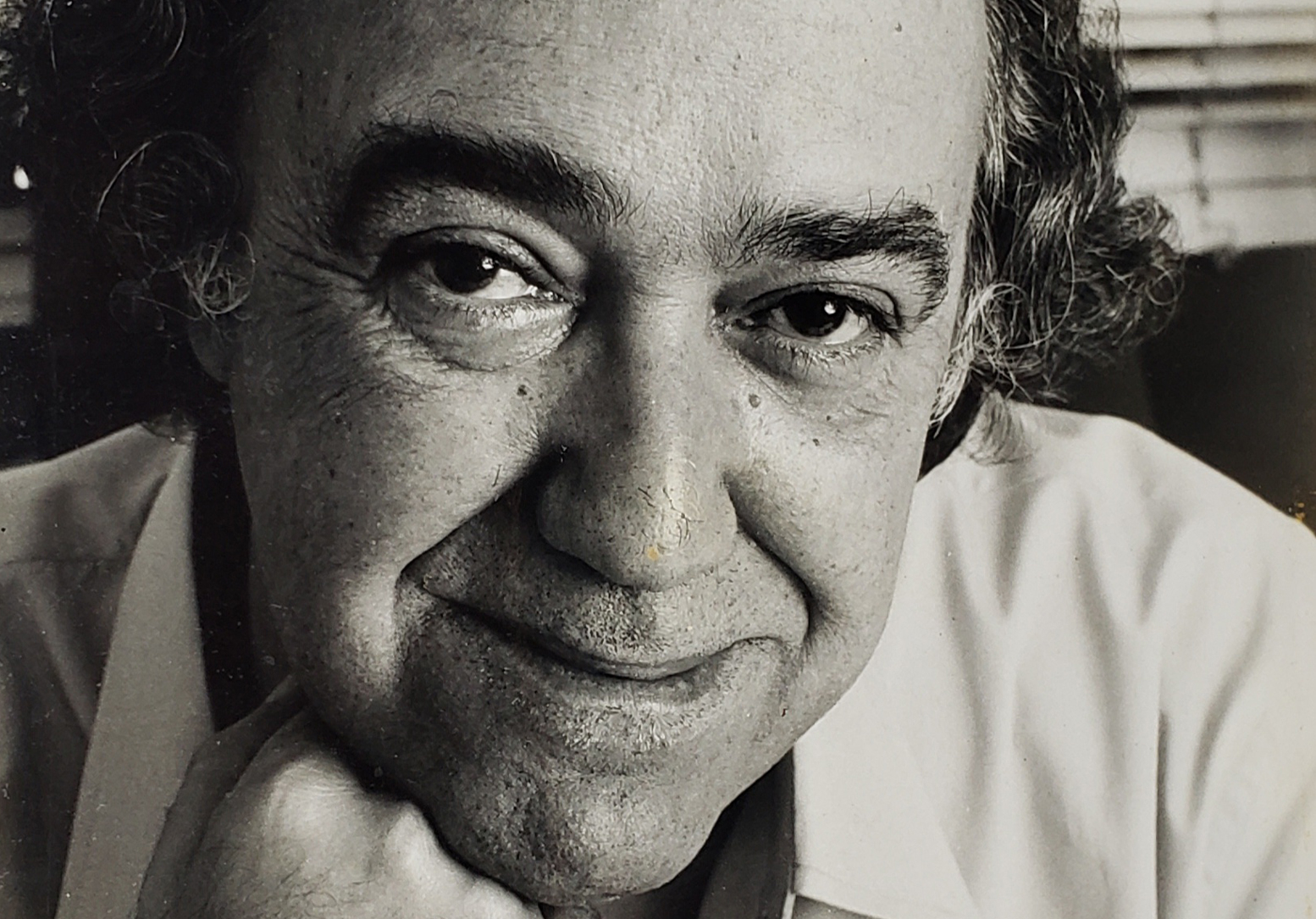

Mayrink pede a palavra na redação da Veja, em 1975 ©Sérgio Sade

Geraldo Mayrink foi um dos grandes textos da imprensa brasileira. Crítico de cinema, conseguia produzir análises saborosíssimas, recheadas de ironia, no espaço exíguo de uma revista semanal. Suas imagens, como a do ator “expressivo como um helicóptero”, e outras do gênero, eram motivo de diversão e admiração geral. E ele sempre com aquele jeito pacatão, nenhum deslumbramento, sabendo rir de si próprio, quando dizíamos que ele era clone de Dolores Del Rio, atriz de faroeste meio queixuda, que nem ele.

Lembro-me nitidamente de uma tarde na Veja, uma roda se formando em torno do Mayrink. Cada frase dele era celebrada com risadas superiores de colegas que lançavam olhares cúmplices como que dizendo, essa ironia, eu captei.

Veja era um deslumbramento só. Sob o comando de Mino Carta, a revista explodira. Ser da Veja, na época, representava o mesmo que, anos depois, representaria ser da Globo – lembrando o Bozó, personagem do Chico Anísio.

Enquanto os colegas riam das ironias do Mayrink, Geraldão Hasse e eu trocávamos ideias. Não tínhamos identificado nenhuma ironia em determinada frase para que provocasse tantas leituras e risadas dos colegas. Esperamos a roda se desfazer e fomos passar a limpo nossa suspeita.

– Mayrink, o que você quis dizer com aquela frase, que todo mundo riu?

E ele, com aquele ar de boi sonso, mas só cara, porque espirrava ironia por todos os poros:

– Uai, não quis dizer nada. Também não sei porque eles riram.

Mayrink não era apenas o grande texto da Veja. Era também o grande caráter.

Na greve de 1978, três editores foram à assembleia, no Sindicato, com falsa pose de vítimas. Diziam que editor tinha cargo de confiança. Se a redação quisesse, eles também fariam greve. Mas apenas eles pagariam o pato.

Foi algo tão sem vergonha que provocou um grito do Juca Kfouri, chamando a um deles de “canalha”, se me recordo bem.

Solidário com a turma, embora sem nenhuma ligação com a política, Mayrink foi na frente e explicou:

– Pessoal, a capa desta semana é minha. Guardei na gaveta e tranquei. Se sair a greve, não entrego.

Essa lealdade para com o grupo, mesmo detestando política, marcou toda sua vida e da Maria do Carmo, sua mulher, grande figura. Depois da saída de Mino, a revista entrou em uma fase barra-pesada. Julgava-se que havia uma dissidência interna, depois que a redação redigiu um abaixo assinado contra a manipulação de uma pesquisa feita em Brasília por Dalembert Jaccoud – outro grande jornalista, doce, firme e leal.

Esses períodos de intensa pressão são excelentes para revelar o caráter de cada um. Há os desleais, os assustados, os omissos, os radicais e os leais. Mayrink pertencia ao último grupo.

Jamais radicalizou, jamais fraquejou, jamais cometeu uma deslealdade que fosse.

Luis Nassif, jornalista e escritor (Jornal GGN, 27/08/2009)

Tenho um monte de lembranças dele, algumas tão vívidas que, desconfio, resistirão ao mais roaz Alzheimer – e uma delas me devolve esta cena: cara amarfanhada de quem mal deixara o travesseiro, Geraldo Mayrink entra na redação do jornal e, antes de tomar assento, rosna:

– Ano de merda!

Tantas décadas depois, já não sei dizer se os 365 dias em questão mereceram as cinco letrinhas. Em todo caso, era impossível sabê-lo naquela manhã: o ano mal começara – estávamos ainda nas primeiras horas de um 1º de janeiro. Havia um plantão jornalístico pela frente. Tendo começado assim, com trabalho em pleno feriado, aquele pode mesmo não ter sido um grande ano. E o Mayrink, um cético animado, pouco se enganava em suas avaliações. Até por isso me faz falta o amigo que perdemos em 2009, o que fez desse, seguramente, um ano de merda.

Ele faz falta a todos nós – aos filhos, Gustavo e Marieta, que pouco tempo depois perderam também a mãe, Maria do Carmo; à multidão de seus amigos; ao jornalismo brasileiro, do qual Geraldo Flávio Dutra Mayrink, mineiro de Juiz de Fora com passagem por jornais e revistas de Belo Horizonte, Rio e São Paulo, foi um ponto altíssimo.

Para ter certeza disso, eu nem precisaria ter trabalhado com ele em algumas redações. Era um craque da reportagem e do texto, e essa raridade que é um chefe sem chilique. Perdi a conta do que o Mayrink despretensiosamente me ensinou – e não só no jornalismo. A ele devo também uma leitura fina dos originais de um livro meu, para o qual, de quebra, achou esta maravilha de título: O Desatino da Rapaziada. Lembro-me do susto que levei quando Antonio Fernando De Franceschi (que, como diretor do Instituto Moreira Salles, propusera e bancara o projeto) me passou por telefone as quatro palavrinhas. Em seguida adorei, irreversivelmente. Custei, confesso, a me dar conta de que havia mais ali, um pingo de arte poética: “O Desatino da Rapaziada”, reparou Thiago de Mello, “é um decassílabo perfeito!”

Tão rodado quanto o meu amigo, em toda parte conheci excelentes jornalistas. Poucos, no entanto, capazes de produzir matérias alentadas sem um bocado de sofrimento, tantas vezes desproporcional ao resultado. Ou por outra: conheci muitos que escreviam, lampeiros, textos extensos – mas transferindo para o leitor o sofrimento. Se alguém tiver que sofrer, não seja o leitor – e quando percorro a galeria dos que não me pareciam martirizar-se na escreveção jornalística, só encontro dois: o Mayrink e o Decio Bar, também este já desaparecido, dupla sob cujo comando tive o privilégio de trabalhar numa Veja de outros tempos, hoje inimaginável. O batente era pesado, mas, graças à leveza e bonomia de Geraldo Mayrink, passávamos ao largo das neuras que os desavisados podem confundir com competência.

Com o Mayrink trabalhei também na IstoÉ (quase escrevo IstoEra), e, como colaborador, na Goodyear, ótima revista por ele bolada e dirigida, que ironicamente acabaria vítima de seu sucesso: tinha distribuição gratuita e, como havia cada vez mais gente pedindo exemplares, a tiragem foi crescendo – até a fábrica de pneus considerar que a brincadeira ficara cara demais.

Dava gosto escrever na Goodyear, que além do mais conferia visibilidade a seus colaboradores. Nada a ver com as redações daquele tempo, e menos ainda com as de hoje, tristemente desidratadas. Um outro mundo. Dois dias depois de entregar minha primeira matéria, recebi um telefonema – e, paranoico, pensei: pronto, não gostaram. Nada disso: queriam saber por que eu ainda não tinha ido buscar o cheque.

Também na Goodyear deixou Mayrink a marca de seu texto sedutor, alguns deles assinados por Flávio Dutra. É mais que tempo, aliás, de reunir em livro o ouro em pó que seu talento foi aspergindo por aí. Uma pequena parte ele mesmo recolheu em Escuridão ao Meio-Dia e Obrigado pela Lembrança, hoje inencontráveis. Que volte também às livrarias a delícia que é Memorando, dele e de Fernando Moreira Salles, apanhado de lembranças que utilizou a fórmula inaugurada por Joe Brainard em I Remember e retomada por Georges Perec em Je me Souviens. Há muito mais nos arquivos do Jornal do Brasil, Veja, IstoÉ, Playboy, Goodyear – fartura de prazer para o leitor e excelente escola para jornalistas.

Vamos nessa, Marieta e Gustavo Mayrink?

Humberto Werneck, jornalista e escritor (O Estado de S.Paulo, 04/01/2015)

Fernando Sabino disse uma vez que fez muitos cursos, mas ganhava a vida com o curso de datilografia. Posso dizer que ganhei a vida com o curso de datilografia do meu amigo Geraldo Mayrink. Conto.

Primeiro, lembro a todos: naquele tempo, era perigoso ter amigos. Certos amigos. Você podia ser preso por conhecer pessoas, por permitir que um camarada da vida inteira passasse uma noite na sua casa apenas para descansar. Nem era preciso que ele fosse de um sindicato, militante estudantil, da esquerda, da luta armada; bastava ser suspeito. Na portaria dos prédios, qualquer visitante tinha de preencher uma ficha que ia para o Dops.

Em setembro de 1969 ocorreu o sequestro no Rio do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. Um amigo nosso, dos tempos peraltas de Belo Horizonte, participou da ação e começou a ser caçado lá no Rio. Foi transferido para São Paulo e passou a militar numa célula operária. Um dia procurou um amigo, só queria dormir uma noite. O rapaz disse que não dava, e ele compreendeu. Tinha se tornado um doente contagioso. Me ligou uma noite. Afetivo, queria só dar uma volta de carro conosco, eu e minha mulher de então, conversar, matar a saudade. Apesar do risco, rodamos por mais de uma hora pela cidade, ele nas sombras do banco de trás, estranho bigodão, mesma risada, e o deixamos em algum ponto para lá do Borba Gato. Ufa!

Numa noite, creio que no começo de janeiro, homens da Operação Bandeirantes apanharam a mim e ao Geraldo, ele no seu trabalho na Editora Abril, eu na redação do “Jornal da Tarde”, e nos levaram para “prestar alguns esclarecimentos”. Enquanto eu descia de elevador com os homens, não sabia que o Geraldo já estava no carro. Quando o vi, compreendi que se tratava de algo relacionado com Fernando Gabeira e me preparei; e creio que ele também. Fomos levados num daqueles carros que se tornaram sinistros na época, as potentes Veraneios, espremidos entre dois agentes, com metralhadoras na mão e pistolas na cintura. Proibidos de falar um com o outro ou com eles.

Lá, ameaçaram: se nossas histórias não batessem uma com a outra e com as coisas que eles sabiam, nós estaríamos encrencados. Qualquer detalhe suspeito seria motivo para sermos levados “lá para baixo”. Depois de interrogados longamente, separadamente, alternadamente, como nossas histórias se casaram — sim, o conhecíamos, sim, éramos amigos, sim, participávamos de festas e pileques no passado, não, desconhecíamos as atividades políticas dele, era um gozador, jornalista intelectual, foi um espanto quando soubemos da participação dele no sequestro, não, depois que sumiu do “Jornal do Brasil” nunca mais o vimos; sim, sabíamos que ele estava sendo procurado em São Paulo porque éramos jornalistas etc. etc. —, eles disseram que até poderíamos ser dispensados, mas teríamos de ficar até de manhã, esperando a turma que renderia a deles, para datilografar as informações dos nossos depoimentos. Nenhum deles sabia escrever a máquina, como se dizia.

Aí veio a presença de espírito do Geraldo. Ele se propôs, se não se importassem, a datilografar o que havíamos contado. Para surpresa nossa, aceitaram. Geraldo escreveu com aquela rapidez dos bons datilógrafos de dez dedos e dos jornalistas seguros, trocou pormenores com eles, finalizou, eles leram, passando o papel de uns para os outros, acharam que estava o.k., nos libertaram, atravessamos o pátio a pé, passamos pelo portão, devagar, pegamos um táxi na Rua Tutoia e fomos embora. Salvos.

No táxi, estávamos com a boca seca e a garganta meio travada. Ele revelou que só se ofereceu porque estava morrendo de medo de irmos “lá para baixo”, onde a coisa, como se sabia, era cruel.

Fernando foi preso no dia 31 de janeiro, no bairro de Santo Amaro, quando, em fuga, levou um tiro pelas costas.

Na semana passada fez três anos que o Geraldo morreu, e me lembrei dele, e de tudo isto. O bate-pronto dele e seu curso de datilografia nos salvaram do pior naquela noite.

Ivan Angelo, jornalista e escritor (Veja SP, 01/09/2012)