É possível viver num país como este?

Quando morreu, na manhã da última terça-feira, 19, Elis Regina não havia encontrado resposta à pergunta que fez – como tantos outros brasileiros – ao longo de sua vida. Em vez disso, viveu como foi possível – e encontrou na morte a única e clara resposta de uma inesperada comoção popular. Sim, é possível viver num país como o Brasil. Principalmente, é confortador morrer num país como o Brasil. Os artistas do rádio sempre souberam disso. Senhores do gosto e do coração do povo, eles são os únicos a provocar nas grandes massas a sensação da perda de um pai, mãe, irmão ou amante. Música e lágrimas. Mais do que qualquer outro, Elis é o melhor exemplo.

Já era a melhor cantora, no coro unânime dos críticos, quando se perguntou mais uma vez que país era este, em 1980. “Nós não passamos de mão de obra”, disse. Estava cansada de empresários, esquemas e do papel subalterno que a intelligentsia reserva aos que apenas cantam as músicas feitas por outros – e anunciava, com a ironia cara aos revolucionários, que pretendia cursar uma faculdade para ser identificada e reconhecida como intelectual. Elis conviveu com a glória nos seus mais de vinte anos de carreira. É sintomático que, na sua ironia, ela desnudasse os fantasmas que o elitismo nacional costuma injetar até nas melhores cabeças. Não lhe bastava o amor do povo. E, no entanto, ninguém amou tão despudoradamente suas plateias como ela.

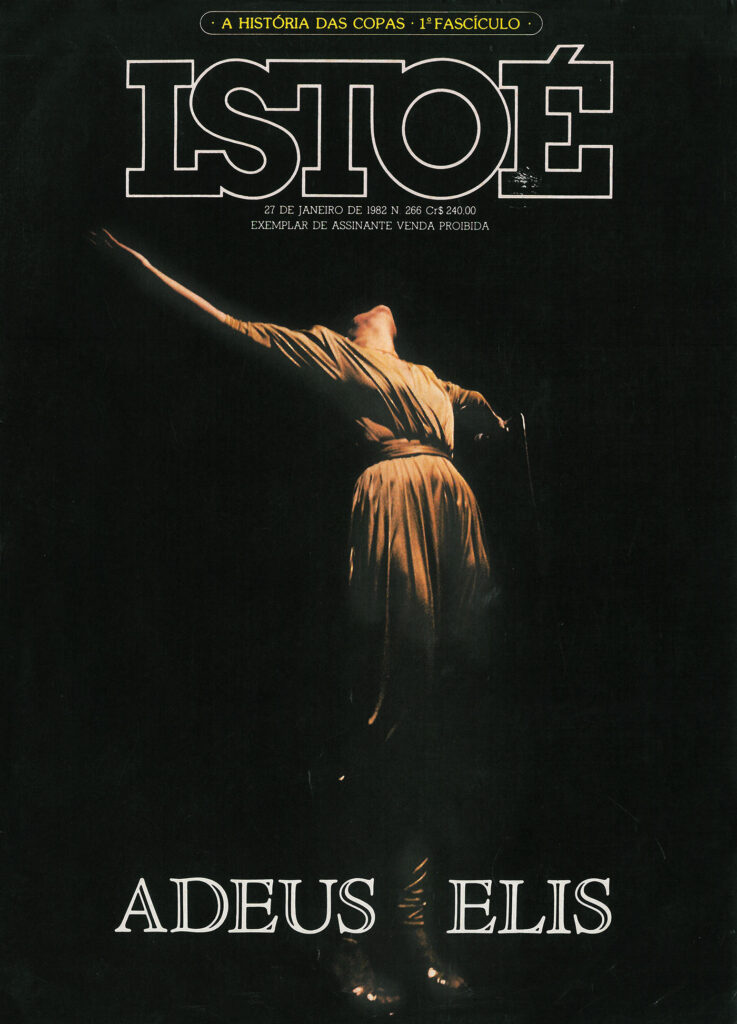

A histórica capa da IstoÉ @ Valdenir Benedetti

Elis Regina foi uma campeã dos direitos humanos e profissionais dos músicos, que julgava desunidos e desamparados. Estava certa, mesmo depois de morta – quando uma única e solitária estrela, Rita Lee, compareceu ao velório para passar a noite chorando quietamente. Todo o resto do primeiro time da música brasileira, que ela capitaneava, preferiu mandar coroas de flores. Elis conseguiu uni-los em vida em torno de associações que os protegiam, mas não teve o dom, depois de morta, de juntá-los em torno de seu caixão.

Em vez desses astros, foi velada por outros músicos, menos ilustres, e principalmente por uma massa que durante dezenove horas acompanhou o corpo de Elis desde o Instituto Médico Legal de São Paulo até o Teatro dos Bandeirantes e finalmente ao Cemitério do Morumbi. Era uma multidão silenciosa e respeitosa, alheia à histeria que costuma marcar as manifestações pela morte dos mitos, composta de gente que seguramente jamais assistira a um dos seus shows ou mesmo comprara os seus discos. O susto pela notícia da morte de Elis só foi superado pelo espanto de se constatar que uma artista que estava longe de ser uma campeã de audiência ou vendagem era muito, muito mais amada do que se supunha. Justamente a cantora mais técnica, mais refinada, mais elitista. Coisas do Brasil, diria Elis Regina. Saudade do Brasil, como se chamou um dos seus últimos e melhores discos.

Elis Regina nasceu e viveu brasileira na sua trajetória dilacerada, brilhante, cheia de amargura, mas também de fé, junto a algo que identificava com o “seu futuro”. Mas principalmente morreu brasileira na patética disputa pela posse de seu cadáver. Primeiro, discutiu-se se ela seria patrimônio particular de uma emissora de televisão ou um patrimônio nacional, caso em que seu corpo mereceria ser velado no Teatro Municipal. Depois, a discussão centrou-se num laudo pericial que determinaria a causa de sua morte – e em menos de 48 horas o cenário deslocou-se para uma disputa de bastidores tornada pública no dia seguinte ao enterro de Elis.

De um lado, o célebre legista Harry Shibata – acusado (e absolvido) de ter assinado, sem ler, laudos de presos políticos mortos no DOI-CODI –, reatando suas relações com a imprensa, afirmava a quem quisesse ouvi-lo que Elis não tivera morte “natural”. De outro, ficou o advogado Samuel Mac Dowell de Figueiredo, último namorado de Elis, que a conduziu inutilmente ao Hospital das Clínicas – e, por coincidência, foi um dos autores de ações contra a União em que Shibata figurava como réu. No centro de tudo, uma mistura fatal de álcool e cocaína, que teria provocado a morte de Elis.

Simbolicamente, essa mistura é também a alma triste do Brasil de que Elis tinha saudade – a velha cachaça, as novas sensações da cocaína, a trágica miscelânea do velho e do novo, de repressão e libertação, em que o país sempre viveu. Elis Regina, morta aos 36 anos, foi a grande porta-voz de tudo isso. Como artista, sempre esteve certa. O povo não cultua em vão os seus mortos queridos.